Por Sergio Espada

Se limpia la boca con el dorso sucio del guante y luego vuelve a agarrarse al manillar. En los dos o tres breves segundos que ha durado esta maniobra su expresión no se ha inmutado lo más mínimo. Continúa con la mirada perdida, clavada en algo que parece que solamente él viese y que siempre está unos metros delante. Por mucho que corra, por muy deprisa que quiera ir, ese algo que supuestamente hay delante, siempre va más rápido. O por lo menos tan rápido como él. Si hiciese sol y si lo llevase a su espalda, diría que lleva una hora persiguiendo a su sombra.

Pero no hace sol. De hecho, es uno de los días más infernales posibles para andar sobre una bici que puedo recordar. Hace frío, tanto que la lluvia es casi nieve. Y viento, un viento helado del norte, fuerte, de cara, que corta el rostro como una cuchilla, que hiela el sudor bajo las ropas de abrigo y la saliva en la comisura de los labios. Por eso se ha secado nada más beber. Para evitar que la mezcla de frío, aire y humedad le produzca decenas de diminutos cortes en la boca.

Hace un rato me llegué a preguntar si parpadeaba siquiera, de tan hierático como le veía. Su rostro, siempre pétreo en carrera, hoy lo es más, con esa máscara de barro y grasa que le cubre por completo del cuello hasta la frente escondiendo la posibilidad de cualquier rasgo de expresividad. Hace un rato no podía ver sus ojos, que aún estaban cubiertos por sus sempiternas gafas negras, ocultos al mundo. “La mirada es lo primero que se perturba cuando te fallan las piernas”, suele decir desde que corría en aficionados. Creía poder adivinar el estado de sus rivales sólo mirándole a los ojos. Y lógicamente, creía que en la negrura de los suyos propios cualquier rival podría encontrar el menor atisbo de debilidad, el punto en el que se volvía vulnerable. Por eso siempre se empeñó en taparlos. Para no dar más pistas de las imprescindibles.

Pero parpadea. Cuando se ha quitado las gafas lo ha hecho sin grandes aspavientos y economizando gestos, se las ha guardado en el bolsillo del maillot. A estas alturas ya deben de estar completamente inutilizables, bruñidas de sudor, barro y agua. Igual daría que las tirase. Ahora sabemos que parpadea, aunque puede que ese sea el gesto más excesivo que se permite desde hace horas. Parpadear.

¿Qué miras, Charlie? ¿Qué ves que los demás no somos capaces? ¿De quién huyes o a quién persigues?

Hay algo absolutamente mecánico en la forma en la que va sobre la bici desde hace un rato. Una constancia y una precisión casi inhumanas, tanto en la posición en la que se mantiene, como en la cadencia con la que pedalea. No acelera, no frena, no mueve un músculo que no esté implicado en el acto de pedalear. El agua que traspasa las rendijas de ventilación del casco, le chorrea por las mejillas y la frente pero es como ver llover sobre una estatua, su realidad y la de la lluvia no existen en el mismo plano. Es como si para él no lloviese.

Acelero un poco y me acerco a él, no sé muy bien por qué ni para qué, ni siquiera cuando empiezo a bajar la ventanilla estoy muy seguro de que voy a decir.

¿Necesitas algo? No me mira, no se inmuta. Diría que no me ha oído, que ni siquiera se ha percatado de mi presencia. Pero en seguida me saca del error.

¿Cuánto? Me dice sin mirarme. Esa pregunta, que es al tiempo respuesta, saber cuanto llevo es todo lo que necesito, me golpea con brutalidad. Casi había olvidado que no está solo, que vienen por detrás. La Bestia. Las Bestias. Y que él hoy es la presa. Que él ha elegido ser la Presa.

Uno veintisiete en Orchies, le contestó consultando antes con el mecánico que apunta en su pequeña libreta todas y cada una de las referencias que recibimos. Todos y cada uno de los pequeños acontecimientos que deletrean finalmente la historia de esta bendita locura.

Asiente con un gesto tan leve que parece un pequeño espasmo. Cierro la ventanilla y respiro hondo. El aire frío me apelmazaba el pecho. Maldito asma. Entonces el corazón se me encoge, le he visto temblar, él y la bici. Parecía que se iba a caer. Pero entonces nuestro coche se ha vuelto loco, ha comenzado a sufrir los mismos espasmos y me he descubierto a mi mismo, con estupor, recordando donde estoy. Por si acaso, un cartel a mi derecha me da una pista. “Secteur 11. Auchy-lez-Orchies à Bersée”. Si, es cierto, lo había olvidado. A fuerza de concentrarme en el instante casi olvido todo lo demás. Casi olvido que esto es la París-Roubaix, que ese que va delante, en cabeza de carrera es mi hermano pequeño y casi olvido que hoy es el peor día para andar en bici que recuerdo desde el ocho de junio de mil novecientos cincuenta y seis.

Charlie tiene diez años. Está sentado en el suelo. Delante de él abierta, tiene una caja enorme con cientos de papeles. Cartas, revistas viejas, folios con anotaciones, postales, recortes de periódico. Nuestro padre está a su lado. Colocando libros en estanterías. Yo le ayudo, le voy dando los libros para que los coloque en las estanterías más altas y coloco los que él me dice en las de abajo.

¿Quién es este? Pregunta Charlie con un recorte de L’Equipe en la mano.

Charly Gaul, el más grande. Contesta nuestro padre colocando un lote de libros de cualquier manera y acuclillándose junto a mi hermano. Yo me pongo de rodillas detrás de ellos.

¿Charly Gaul? ¿Cómo yo?

Casi. Tú eres Charlie, y el Charly. Pero suena igual.

¿Me llamo Charlie por él? Pregunta mi hermano poniendo su dedo índice encima del ciclista que nos mira ausente, como si pudiese ver más allá de la foto y de nuestros cuerpos.

Si, pero es un secreto. Mamá cree que es por el abuelo Carlos. Papá le guiña un ojo y luego se vuelve para mirarme a mí y guiñarme otro. No se lo digáis a nadie.

¿Y quién es? ¿Por qué es el más grande? Papá se sienta en el suelo frente a nosotros y coge el recorte. Por un instante se abstrae contemplándolo, el papel parece que fuese a desintegrarse en sus manos, a desmenuzarse en un fino polvo amarillo. Con cuidado lo coloca encima de otros papeles.

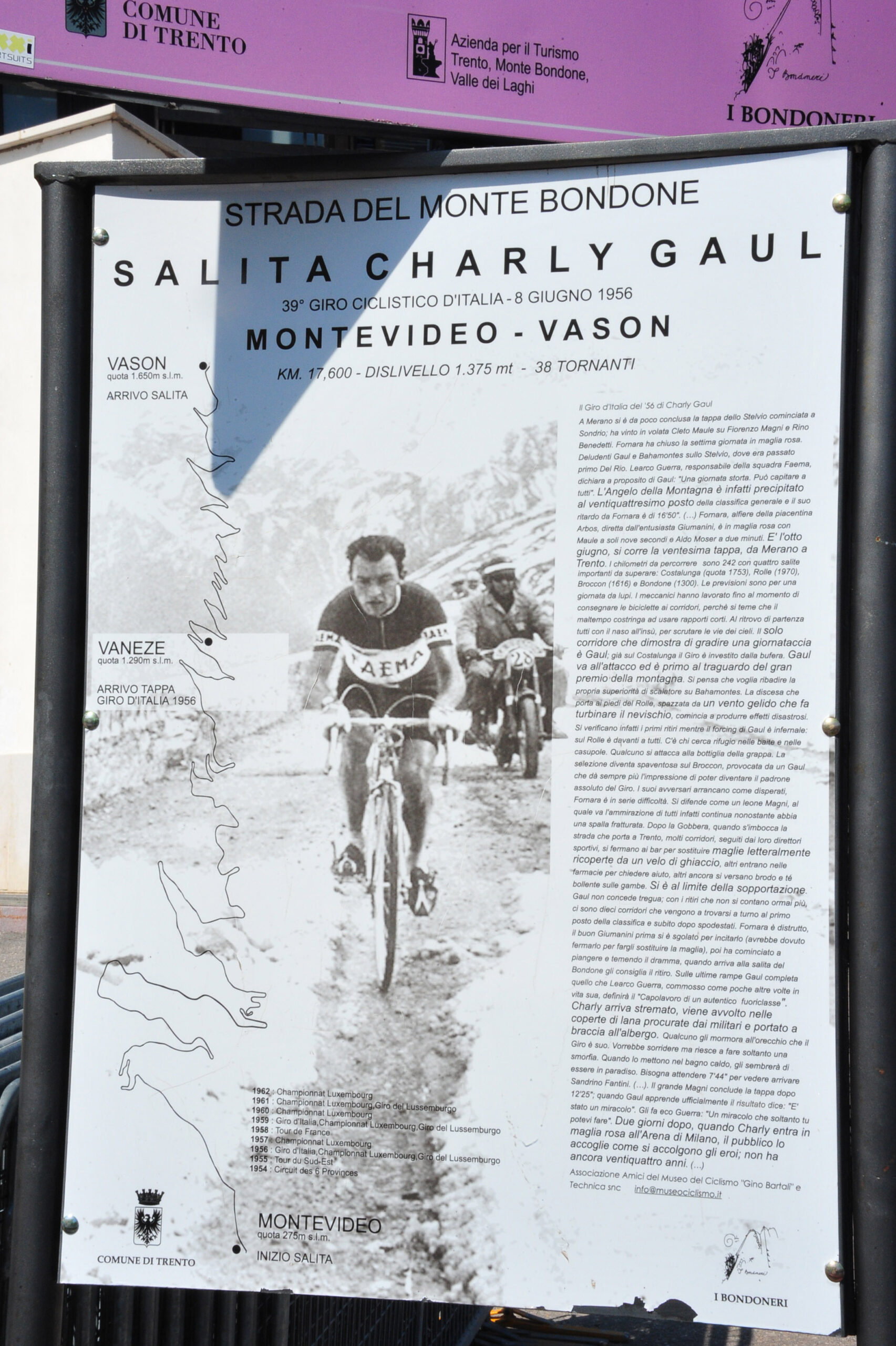

¿Sabéis por qué le llamaban “el ángel de la lluvia”? Negamos con la cabeza, con los ojos muy abiertos y la boca muy cerrada. Entonces papá comienza a contarnos la historia de Charly Gaul. No toda la historia de Charly Gaul, no. Sólo la del ocho de junio de mil novecientos cincuenta y seis, en el Giro de Italia. En el Monte Bondone.

Mirad por la ventana. ¿Habéis visto que buen día hace? Si no fuese porque tenemos que colocar todo esto podríamos estar fuera, dando un paseo con las bicis ¿verdad? Igual que hace treinta años, puede que alguno más. Eso debieron pensar los ciclistas que corrían aquel Giro. “Vaya, que buen día hace hoy para correr”. Luego, mientras empezaban a subir puertos, el día incluso fue mejorando. Iba líder un italiano, Fornara, que además era favorito para ganar aquella etapa. Seguro que se las prometía muy felices. La etapa acababa en el Monte Bondone que es un puerto duro pero no como para morirse. No es como el Alpe d’Huez o el Tourmalet. El caso es que cuando bajaban el penúltimo puerto, el cielo, como por arte de magia, comenzó a oscurecerse. Se llenó de nubes negras, tan negras que parecía que la noche llegaba corriendo, antes de tiempo. La temperatura bajó, empezó a hacer mucho frío. Cuando estaban a punto de comenzar a subir el Bondone, comenzó a nevar. Hacía diez bajo cero. ¡¡Diez bajo cero!! ¿Os acordáis de ese día que estuvimos en la nieve el invierno pasado, que pasamos tanto frío, que se nos congelaban los cordones de las botas? Pues ese día “sólo” hizo tres, puede que cuatro bajo cero. Así que imaginar cuanto frío es diez bajo cero. Bueno, pues los ciclistas comenzaron a quedarse descolgados. Muchos abandonaron. Bahamontes, el líder Fornara… todos ellos no pudieron seguir. Otros se metían en las casas por las que pasaban para calentarse algo y reanudar la marcha un poco después. Charly Gaul no. Charly Gaul siguió. Continúo pedaleando. Se quedó solo. Nadie podía soportar su ritmo. Porque nadie podía soportar aquel frío. Aquella nevada. Nadie salvo él. Estaba medio congelado, no llevaba ropa de abrigo. Su maillot, su culotte y un chubasquero muy finito que apenas le cubría. Y su pedalada. Pedalear le mantenía caliente. Finalmente ganó la etapa, sacó ocho minutos al segundo y se puso líder. Cuando entró en la meta, se desplomó inconsciente. Al día siguiente era incapaz de recordar nada de los últimos cinco kilómetros. Simplemente no sabía como había llegado a la meta, pedaleaba de forma automática. Pero ganó el Giro. Y es que cuando todos, cuando todo se encogía, Charly Gaul desplegaba sus alas y volaba. Por eso lo de Ángel. Por eso era el más grande.

Charlie y yo le miramos absortos. Papá sonríe.

Yo seré como Charly Gaul. Papá y yo miramos a Charlie sorprendidos. Años más tarde comentaríamos decenas de veces aquella escena. Le diría que lo que más me sorprendía de aquella afirmación fue la determinación con que la hizo. Seré Charly Gaul. Nada de quiero ser como Charly Gaul. No. Seré como Charly Gaul. Como si fuese algo que sólo dependiese de su determinación, de su deseo.

¿En serio? ¿Ganarás una etapa un día de mucho, mucho frío?

Si, claro. Si Charly Gaul pudo, yo también. Papá vuelve a sonreír y al incorporarse para seguir colocando libros, le alborota el pelo con la mano.

Claro que si. Charlie… Gaul.

Tú nunca serás Charly Gaul. Le digo yo incorporándome también.

¿Por qué no? Puedo ser lo que quiera.

Porque no. Porque él era buenísimo y tú eres un enano. La lógica a los doce años nunca posee demasiada consistencia. A los diez a veces sí y mi hermano me lo demuestra.

Idiota, tengo diez años, voy a crecer y seré como Charly Gaul, ya verás. Te lo juro.

Acabamos de salir de Mons-en-Pévèle. Uno de los tres tramos cinco estrellas. El primero, Arenberg, lo dejamos atrás hace casi cincuenta kilómetros, para el siguiente, el Carrefour de l’Arbre, quedan poco más de treinta. En medio, un infierno. Helado.

¡Uno treinta y nueve! Estalla el mecánico al oír la referencia en la radio. Miramos la pequeña televisión que llevamos en el salpicadero y le vemos de cara, continúa con la misma expresión. Ni siquiera se inmuta cuando la moto le adelanta y le enseña la pizarra con la nueva referencia. La ha mirado un instante y luego ha vuelto a poner su vista en el frente. La rueda trasera de la moto le salpica la cara de barro al alejarse. Se limpia ligeramente los ojos con el pulgar y el índice de la mano izquierda y vuelve a agarrarse al manillar.

Vamos, Charlie, vamos, que son tuyos. Pienso al verle hacer ese gesto. Luego lo mascullo entre dientes. ¿Qué? Me dice el mecánico dejando, por un instante de atenderle a él y mirándome a mi. Teme que me haya dado cuenta de algo que a él se le esté pasando por alto. En lugar de contestarle, acelero y me vuelvo a poner a su lado. Bajo la ventanilla. ¡¡Vamos, vamos, Charlie, son tuyos, joder, son tuyos, vamos campeón!! Le grito completamente descontrolado. Ha sido al recibir la última referencia cuando he sido plenamente consciente de que tiene muchas posibilidades de ganar esta París-Roubaix. Y en ese mismo instante he sido también consciente de que puede perderla. Que de hecho, lo único que puede impedir que la gane, es que la pierda. Y este razonamiento, tan aparentemente absurdo por contradictorio es el que me ha desbocado el pulso. Puede perder la París-Roubaix…porque la está ganando.

Y ha sido, cuando he cerrado la ventanilla de nuevo, cuando he oído al mecánico decir “vaya puto día infernal, se tiene que estar congelando”, ha sido entonces, decía, cuando por primera vez en todo el día he pensado en Charly Gaul. Y en Charlie Gaul.

¡Joder! ¡Joder, joder! ¡Qué cabrón, ya sé lo que mira! Exclamo volviendo a su lado. Vuelvo a bajar la ventanilla. ¡Charlie, Charlie! ¡Vamos, vamos, lo tienes! ¡Eres Gaul, eres el puto Charlie Gaul! Le grito sacando medio cuerpo por la ventanilla, desquiciado, dejando que la lluvia me empape la cara. Entonces me ha mirado. Se ha girado, ha girado su cabeza y me ha mirado. Y de su máscara de barro ha salido una sonrisa. Y desde ese instante los dos hemos sabido. Yo lo que él persigue. Él que yo lo sé.

Estamos en una habitación de hotel, en los Alpes, hace casi tres años. Es prácticamente medianoche, finales de julio. Le acabo de contar que esté será mi último Tour de Francia. Que este será mi último año. Lo dejo, sólo hay una oferta para seguir y no me convence, no lo suficiente como para seguir. Es de un equipo pequeño y sólo podría hacer el calendario español y portugués, tal vez alguna prueba menor en Italia y Francia. Nada de Tour. Nada de clásicas. Ni siquiera París-Niza o Dauphiné. Él es el primero en saberlo, está claro. No está corriendo este Tour por una lesión. Hace dos meses se fracturó la muñeca entrenando.

Puede que yo también haya corrido mi último Tour… pero no lo sabía. Me dice sonriendo. Lo cierto es que no tenía la plaza asegurada en el equipo. Su último año fue algo irregular, por debajo de las expectativas de todos. Y hay gente muy buena en el equipo. Pero estaba entrenando muy duro para conseguirlo. Hasta la caída. Ahora se prepara para la Vuelta pero ha hecho un alto de una semana y se ha venido a ver las etapas de los Alpes. En tres días estaremos cenando todos juntos en algún restaurante parisino celebrando, sobre todo, que hemos llegado hasta allí.

¿Sabes? Este sitio es la hostia. Me refiero a los Alpes. No me había dado cuenta de lo bonito que es todo hasta estos días. Nunca había venido aquí fuera de competición. Tenemos que venir de vacaciones. La noticia le ha pillado por sorpresa y la conversación parece incomodarle. Se ha acercado a la ventana y mira hacia fuera, rehuyendo cualquier contacto visual conmigo.

Si, precioso. Déjalo tú también y venimos el año que viene. Se vuelve y ahora si me mira. Se apoya en una pequeña mesita que hay cerca de la cama y se cruza de brazos sonriendo.

Me va a joder. Me va a joder muchísimo. Hay días que ya me costaba salir a entrenar pero ahora… ahora si que me va a costar. Me dice agarrándose la muñeca herida. Luego me mira negando con la cabeza. Hijoputa traidor… esta me la pagas.

Vamos, no jodas. A ti todavía te quedan un par de años mínimo. Todavía puedes hacer cositas. No sé… todavía puedes ganar aquí. Se sorprende al oír mi última idea y abre los ojos mucho, como cuando era pequeño y nuestro padre nos contaba historias de Gaul, Merckx, Ocaña, De Vlaeminck. De Coppi y Bartali. Luego se acerca de nuevo a la ventana.

El puñetero Alpe d’Huez ¿eh? Jodida montaña maldita. No lo he pensado cuando le he dicho que podía ganar aquí y ahora me acabo de dar cuenta. Odia el Alpe d’Huez. Y lo ama. Así son las relaciones del ciclista con la montaña. La misma dosis de atracción que de rechazo. Y él puede que no ame ni odie a otra montaña como a ésta. Hace tres años llegó al pie del puerto, a ese puente sobre el río desde el que quedan quince kilómetros justos para la meta, con más de cuatro minutos de ventaja. Los había cogido bajando el Galibier, subiendo la Croix de Fer. En su descenso. Los había cogido y los había guardado como un tesoro. Perdió unos pocos en el tramo llano hasta Bourg d’Oisans pero fue deliberado, pretendía administrar sus ya escasas energías. Empezó a subir con firmeza, con buena cadencia, sin estridencias, como sólo puede subir alguien con casi ochenta kilos de peso. A ritmo. A diez kilómetros de la meta tenía todavía tres minutos y medio. A siete aún le quedaban casi tres. Un minuto y unos pocos segundos en la mitad de la subida, parecía hecho. Entonces, a seis kilómetros de la meta, en una rampa al doce por cierto, el Alpe le dio un mordisco. Seco. Brutal. A traición y despiadado. Lo sintió. Sintió el dolor intenso en las piernas, como los bañistas deben de sentir la mordedura del tiburón. Y después nada. Sin dolor. Sin fuerzas. Puso todo el desarrollo que tenía, recurrió a la experiencia e intentó dosificar, regular. En realidad, lo que hizo fue subir como pudo. Como tantas veces. Como tantos otros en este mismo lugar. Detrás, Las Bestias se despertaron y comenzó una brutal lucha de la que él sólo fue espectador, víctima colateral. A dos kilómetros de meta, uno para la cima, fue superado por cuatro corredores que parecían jugarse la carrera desde una trinchera. Fue, ha sido, el día mas duro de su carrera deportiva. Y siempre que habla del Alpe d’Huez, aunque no sea para referirse a ese día, lo hace con un poso de amargura, igual que se habla de una antigua novia a la que se sigue queriendo por mucho tiempo que haga que ya no esté junto a uno.

Quiero saber una cosa. Me dice dejando la ventana y el Alpe y su historia maldita.

Dime.

¿Te acuerdas del día que papá nos contó la historia de Gaul en el Bondone?

Si, claro.

¿Por qué me dijiste que nunca sería como Gaul?

¿Por qué me preguntas eso? Si lo hemos hablado ya mil veces.

Ya. Pero siempre hemos hablado de lo que dije yo, de papá… pero nunca hemos hablado de porque tú me dijiste que nunca sería Charly Gaul.

No lo sé, era un crío. Le miro y me doy cuenta de que espera algo más.

Te acuerdas de cuando llegábamos a casa del cole y mamá había comprado dos bollos distintos pero los dos queríamos el mismo. O cuando nos compraban dos tebeos o dos clicks distintos y nos daban a elegir ¿lo recuerdas? Pues siempre me ganabas. Siempre. Eras más rápido. Hablando y actuando. Mamá ponía la palmera y el cuerno y tú te lanzabas a por el cuerno gritando ¡me lo pido! Y yo me quedaba rabiando, frustrado. Me mosqueaba contigo porque hubieses cogido lo que yo quería pero sobre todo me mosqueaba conmigo por no haber sido más rápido. Y me prometía que la siguiente vez sería yo el más rápido. Aquel día, el día de Gaul, lo volviste a hacer. Un segundo antes de que dijeses “seré como Charly Gaul”, yo estaba pensando “voy a ser como Charly Gaul”. Pero aquel día no fue un bollo o un tebeo lo que me quitaste, fue un sueño. No era como decirle a mamá cómprame otro cuerno a mí, tampoco podía leerme ese tebeo después de ti. Y no tenía sentido que dijese “y yo también seré como Charly Gaul”. Ya sabes como funcionan las cosas de críos y “me lo pido” era y es la Ley Fundamental por la que te riges a esa edad. Simplemente, yo ya no podía ser Charly Gaul. Te lo habías pedido tú. Así que creo que lo que hice, decirte que nunca serías Charly Gaul, fue una manera de arrebatarte el sueño, para tirarlo a la basura. Si yo no podía, tú tampoco.

Charlie se ríe con una gran sonrisa.

Hijo de puta, ya te vale. ¿Pero sabes qué? En lo más hondo, en lo más profundo de mi, esa frase me ha perseguido toda la vida, me sigue persiguiendo. Casi ni me doy cuenta pero a veces, pocas pero algunas, me sorprendo a mi mismo, entrenando, o en medio de una carrera, a punto de desfallecer, de venirme abajo mentalmente y pensado “joder, no, tengo que seguir un poco más… como Gaul” y entonces es como si encontrase dentro de mi algo que no sabía que tenía, como un instinto o puede que sea un rincón inaccesible al resto del mundo en el que soy intocable. Pienso en Gaul y en que me dijiste que nunca sería como él y eso me hace seguir mucho más allá de lo que podría soportar si no lo tuviese. Así que creo que te tengo que dar las gracias… encima.

Unos meses más tarde, en otra habitación de otro hotel, esta vez muy cerca de casa, a punto de comenzar la primera temporada en la que yo no estaría en el pelotón, me contaría que había pensado mucho en aquella noche, en la noche de Alpe d’Huez y en aquella otra tarde de muchos años antes en la que nuestro padre nos contó la historia de Charly Gaul y el Bondone y en la que Charlie me robó el sueño por un segundo. Había pensado mucho, sobre todo cuando empezó a salir a entrenar solo y había descubierto algo que le aterró.

Me he equivocado. Toda mi carrera ha sido un error y tú tenías razón. Nunca he sido Charly Gaul. Ni me he parecido siquiera. Toda mi carrera la ha pasado persiguiendo un fantasma.

¿Pero qué dices? Pues claro que no has sido Charly Gaul, joder. Gaul sólo hubo uno. Igual que Miguel nunca fue Merckx. Ni Perico fue Ocaña. Ni yo he sido nada que no sea yo mismo. Pero eso no quiere decir que haya sido un error.

No. No lo entiendes. No me refiero a eso. Después de hablar contigo aquella noche, la del Alpe, he pensado mucho en todo lo que dijimos. Bueno, en todo lo que dije yo, lo que te conté de que toda la vida me la he pasado intentando demostraros que podía ser como Gaul. Y ese ha sido mi error. Mi gran fallo. El error de mi vida.

Me pierdo.

Ya. Escucha. Mírame. Mira mi cuerpo. Uno ochenta y seis. Setenta y cuatro kilos en plena forma. Espaldas anchas y muslos gruesos. ¿Te parezco la imagen de un escalador?

Pero qué dices, Charlie. Vale, no eres Pantani ni Perico, pero siempre has estado ahí, en la montaña, siempre has sido de los capos, has tumbado a gente mucho más pequeña y ligera que tú. A mi me fundías cuando te ponías a ritmo.

Ya, ya. Pero sabes qué. Puede que si lo hubiese enfocado de otra forma, preparándome para otro tipo de pruebas, ahora estuviese más cerca de Gaul. Lo que quiero decir, continuó al ver mi cara de desconcierto, es que he querido ser como Gaul, literalmente. No entendí bien la historia de Gaul. Él hizo lo que hizo en la montaña porque él si era escalador. Pero lo que le impulsaba a hacer esas cosas en las montañas, le habría impulsado en cualquier lugar, aunque ni siquiera hubiese sido ciclista. Cuando el entorno se volvía decididamente hostil y los demás se encogían, él sacaba sus alas de ángel y volaba, eso dijo papá ¿recuerdas? Y eso era lo que tenía que haber aprendido. No perseguir que un día diluvie para ganar una etapa de montaña.

Pero eso lo aprendiste, digo después de pensarlo un poco. Tú mismo dijiste que te refugiabas en aquella historia cuando estabas derrotado. Y que eso te hacía continuar. Esas han sido tus alas.

Si, es cierto. Pero no es exactamente eso con lo que tenía que haberme quedado. Y en cualquier caso, no fue eso ni lo único ni lo más importante que me quedó de todo aquello. Siempre he querido ser escalador y creo que he tirado a la basura muchos años de cualquier otra cosa.

Luego me confesaría que ya había hablado con el director del equipo y que le había planteado la posibilidad de cambiar los objetivos, quería probar en las clásicas de Bélgica y del norte de Francia, quería hacer toda la primavera del norte de Europa y correr sólo una de las tres grandes. Quería reinventarse en plena madurez deportiva, al borde de los treinta. El director aceptó a regañadientes pero la promesa de ganar una etapa en el Tour le terminó de convencer. Luego, diversas e impredecibles circunstancias hicieron que, al final de esa temporada que nacía, el director dejase su puesto y el ciclismo y que el patrocinador me ofreciese a mí el cargo. Desde ese instante tuvo la total libertad para preparar su propio calendario. Corrió las carreras que creyó conveniente y se marcó los objetivos que le parecieron apropiados. Una tarde de primeros de octubre, en un café cerca del lago Como, en mitad de una conversación sobre algo que no era ciclismo, puede que sobre cine o sobre mi primera hija, me miró muy serio y me dijo “el año que viene voy a ganar a la París-Roubaix” y su voz sonó con la misma rotundidad y convicción que casi veinte años antes, cuando nos dijo a mi padre y a mi, pero sobre todo a si mismo “seré como Charly Gaul”.

Tres momentos. La historia de la París-Roubaix de este año se contará, como las grandes Tragedias Griegas, siguiendo la regla de los tres actos.

Acto uno.

Bosque de Arenberg. O como lo llaman por aquí Tranchée, Trouée d’Arenberg. Uno de los templos más sagrados del ciclismo. A casi cien kilómetros de la meta, casi nunca decide el ganador pero ya coloca algunos nombres en la lista de perdedores. Son apenas dos kilómetros y cuatrocientos metros de una recta perfecta, trazada con tiralíneas, en ligerísima cuesta abajo con un empedrado salvaje, apenas transitable para los coches, que llegan a golpear sus bajos contra los adoquines en las zonas más abruptas. Los motoristas pasan puestos de pie sobre sus motos. Los ciclistas pasan sentados. Así es este deporte. Absurdo como pocos, hermoso como ninguno.

Ha sido al salir de Arenberg cuando el cielo ha empezado a cubrirse de nubes oscuras, tan negras e inmensas como la sombra de una montaña. Aunque esta mañana, al salir de Compiègne hacía algo de frío, la previsión era que cerca del mediodía la temperatura se situaría cerca de los quince grados, y que incluso saldría el sol. Pero no ha sido así. Y veinte kilómetros antes de llegar a Arenberg un compañero de equipo ha bajado al coche a por bidones y me ha pedido unos manguitos. “Son para Charlie, dice que se va a joder el día”. Se los he dado y luego he mirado el cielo. Estaba cubierto, si, pero no por nubes que amenazasen con descargar. Entonces me he acordado de que, cuando empezamos a correr, a los trece o catorce años, Charlie se leyó libros y libros sobre meteorología. Quería saberlo todo, saber cuando iba a llover y como, cuando iba a soplar viento y con que fuerza. Se aprendió los nombres de los distintos tipos de nubes y lo que escondían. Leyó sobre corrientes de aire y presión atmosférica. Con dieciocho años era capaz de predecir una tormenta con dos horas de antelación. Casi nunca fallaba. En carrera, jamás.

Charlie se ha colocado en cabeza del pelotón al entrar en el Bosque, ha agarrado con firmeza a la parte alta del manillar y ha acelerado. Todo se ha tensado, como la cuerda de un arco, como la soga de un ahorcado. Los demás favoritos han intentado seguir su ritmo, un pequeño baile entre los que pretendían llegar precipitadamente a los puestos de cabeza porque el estruendo de los tambores de guerra les había pillado demasiado retrasados y aquellos que buscaban la comodidad del barro y el césped de la cuneta ajenos a las cuitas de los insensatos, un traspié, un francés que ha ido al suelo y el corte ya se había hecho. En cabeza, apenas han quedado veinticinco corredores. Y Charlie ha hecho todo el tramo en cabeza, como si la carrera acabase al salir del Bosque.

Antes de llegar a Wallers à Hélesmes, el siguiente sector de pavés después de Arenberg, ya estaba lloviendo. Después de tomarse un respiro de unos pocos minutos, Charlie ha vuelto a coger la cabeza entonces y a acelerar el ritmo. En un kilómetro y seiscientos metros, ha dejado el grupo en menos de veinte.

Acto dos.

Hornaing à Wandignies, sector dieciséis, el más largo de la carrera. Tres kilómetros y setecientos metros. La misma maniobra que en Arenberg y Wallers. Ha cogido la cabeza cuando sólo llevaban cien metros de sector. Pero esta vez ha sido diferente. Esta vez se ha agarrado a la parte baja del manillar, ha metido un piñón más pequeño y ha incrementado el ritmo en cinco o seis kilómetros por hora, algo innecesariamente desmesurado para este tipo de recorrido, para este momento de la carrera. Y entonces se han desatado tempestades. En el cielo y en la carrera. El viento ha empezado a soplar con fuerza, la lluvia ha arreciado con la furia de una venganza. En una curva a la derecha, la rueda de atrás le ha patinado levemente, lo hemos visto por el monitor y el corazón se nos ha revuelto en el pecho. Casi se cae pero se ha hecho con la bici. A la salida de la curva ha mirado la rueda, como amenazándola, no me la juegues hoy que te mato, luego, sin volverse todavía hacia delante, en un segundo, ha levantado la mirada y ha vistos los rostros tensos, ateridos de frío de sus rivales. Y ha visto el desconcierto en sus ojos. Este no era el plan. Entonces si se ha girado, ha vuelto la mirada al frente, ha metido otro piñón más y poniéndose en pie sobre la bici, ha atacado. No ha sido un acelerón. No ha sido una bravuconada, no pretendía medir fuerzas e intenciones. Ha sido una apuesta definitiva, un ataque furibundo, lleno de ira y rabia. Han sido dos kilómetros insólitos en la historia moderna de esta carrera. Ha sido como si quisiese ajustar todas las cuentas pendientes con su vida antes de morir.

¿Qué hace, qué hace? Ha dicho el mecánico asistiendo tan atónito como todos nosotros a ese arranque de locura. Y eso es lo que ha dicho. Se ha vuelto loco, queda una vida todavía. ¿Tú lo sabías? Me pregunta volviéndose hacia mí. Creo que espera oír que detrás de esto hay un plan, que obedece a algo más concreto que un arrebato de imprudencia y arrojo. Que cojones voy a saber yo, no tenía ni idea, contesto sin apartar la vista de la carretera. Ni puñetera idea.

Al salir de Hamage llevaba veintiún segundos, al entrar en el siguiente sector, casi ocho kilómetros después, ya eran treinta y seis segundos. Llovía, soplaba un insoportable viento de cara. El termómetro del coche nos ha dicho que fuera había dos grados de temperatura. Quedaban más de setenta kilómetros hasta el Velódromo.

Acto tres.

Carrefour de l’Arbre. A diecisiete kilómetros de meta. La diferencia ha llegado a ser de dos minutos y ocho segundos. Eso ha sido hace unos quince kilómetros. En ese momento, el suizo ha atacado, los dos belgas le han seguido y los tres han hecho su apuesta. Han comprendido que la carrera se les escapaba y que si querían tener alguna opción de ganarla, sería primero colaborando entre ellos.

Al salir de Camphin-en-Pévèle, la diferencia era un minuto y veintidós segundos. Al entrar en el Carrefour de l’Arbre tres kilómetros después, la diferencia es un minuto y diez segundos, cuatro segundos por kilómetro. Si lo mantiene, la carrera será suya.

Ya no llueve. Pero sigue soplando el viento de cara. Puede que más fuerte que antes. Pero Charlie no busca el abrigo de la cuneta, se mantiene en el centro de la calzada, y hay que apuntar que aquí la palabra calzada adquiere su sentido más literal y remoto. Estos caminos cuentan sus edades por miles de años. Existían hace tanto que parecen traídas de otro mundo, de otras vidas.

Ha perdido algo de aplomo en su postura. Ya no parece tan recio como unos kilómetros antes. Me he dado cuenta justo cuando ha abandonado el pavés. Tras el traqueteo acostumbrado del adoquinado, el asfalto no le ha devuelto el hieratismo a su figura. Abre un poco los codos, parpadea con furia, como intentando apartar el barro de los ojos, o puede que algún mal pensamiento de su mente. Las piernas siguen pegadas al cuadro y las puntas de los pies levemente alzadas. El pedaleo sigue siendo redondo. Me tranquiliza comprobarlo. Ahora ya parece un humano y eso, incomprensiblemente, me devuelve algo de paz.

Vamos, Charlie, vamos. No mires atrás. No pienses que puedes perder. Diálogo con él en mi cabeza pero en realidad es a mi mismo a quien le digo que no piense que puede perder. No puede perder. Esta vez lo digo en voz alta. El mecánico se vuelve hacia mí como si un resorte activase su cuello. ¿Seguro? ¿Tú crees que no? No lo sé, joder, no lo sé. Creo que no… pero puede que si. Suspira, bufa, apoya las manos en el salpicadero del coche y tamborilea nervioso.

Cincuenta y siete segundos al salir del Carrefour de l’Arbre. Le han quitado trece segundos en dos kilómetros. Quedan doce. Ya no es suficiente. Acelero y me coloco casi a su lado pero cuando voy a bajar la ventanilla me doy cuenta de que no tengo absolutamente nada que decir. Entramos en el sector tres. Un kilómetro y cien metros. Le miro, estudio cada gesto suyo, cada detalle de su cuerpo y de la bici. Aún le quedan dos piñones por meter. En realidad uno, el último es sólo por si hay llegada al sprint. Ahora ya va completamente desbocado. La boca abierta, los ojos entornados, los codos abiertos, las manos agarrotados en torno al manillar, la espalda casi recta, la barbilla en perpendicular con el manillar. Suele decir que se sabe de un ciclista si es buen rodador porque podría circular por la línea blanca que separa los carriles como un funámbulo camina por la cuerda a veinte metros del suelo, sin salirse un milímetro, siempre a la misma velocidad. Él hace rato que habría dado con sus huesos en el suelo si debajo de su rueda hubiese una cuerda.

Cuando llegamos a Hem, el penúltimo sector de pavés de la carrera, quedan siete kilómetros para llegar a meta. La ventaja es de cuarenta y dos segundos. Va a llegar. Ahora lo creo firmemente. Sus perseguidores empiezan a dar las mismas muestras de fatiga que él. Pero además ellos empiezan a desmoralizarse. Si, le recortan tiempo, pero no con la suficiente celeridad. Y tienen que guardar algo de fuerzas para, en el supuesto de que consigan darle alcance, poder disputar la victoria. No. No le van a coger. Lo sé y una risa histérica se ha apoderado de mí. No le cogen. ¡¡No le cogen!! Bajo la ventanilla. ¡¡Es tuya, Charlie, es tuya, vamos campeón!! No se vuelve pero sé que me ha escuchado, es imposible que no lo haga a pesar del griterío de la gente. Lo sé porque al volver a meterme en el coche me pica la garganta.

Cuando salimos de Hem, concluye el tercer acto. La Tragedia está escrita. Sólo queda el Epílogo.

Más tarde, en el hotel, por la noche, me contará que vio a Gaul. Sentados en su cama, después de cenar. Nos acabamos de quedar solos.

Le veía, te lo juro, veía a Gaul. ¿Recuerdas una foto que nos enseñó papá? Una del Bondone. En color. Se ve a Gaul con su maillot rojo del Faema, desde detrás. Hay un poco de público y la carretera nevada por delante. Esa es la imagen que me he pasado persiguiendo todo el día. Veía a Gaul. No era como las otras veces. Las otras veces pensaba en Gaul. Hoy te juro que le he visto.

He llorado. En el coche, antes de que todo acabase.

El último kilómetro de la París-Roubaix es un chiste sin gracia. Llegas al Velódromo por una avenida muy ancha. Cada sentido de la avenida tiene dos anchos carriles por los que circular. Por la mitad de la avenida discurre un bulevar, también muy ancho, con un camino pavimentado por el centro. No es como el bosque de Arenberg o el Carrefour de l’Arbre, desde luego. Pero no es asfalto. Cuando va a empezar el último kilómetro, el trazado hace una pequeña S y abandona el asfalto para meterse por ese breve tramo de pavés. Como he dicho, no tiene gracia. Son trescientos metros insoportables. Injustos. Imprescindibles.

Para entonces yo ya no podía verle. Tampoco podía conducir. He parado el coche en el primer lugar en que nos permitido estacionar y hemos mirado el monitor en silencio. Cuando ha entrado en el Velódromo, el suizo y uno de los belgas aún no habían llegado al último kilómetro. Entonces he escuchado el rugido del público pero no por la tele. El ruido ha entrado por la ventanilla, como el bramido ininteligible de una bestia herida. Y ha sido en ese momento cuando he roto a llorar. Dios, lo ha hecho, lo ha hecho, ha ganado la París-Roubaix, he mascullado entre dientes, con la voz quebrada. El mecánico me ha puesto la mano en el cuello y me ha apretado. Creo que tampoco podía hablar.

En qué piensas mientras das esa vuelta en solitario al Velódromo, cuando ya sabes que has ganado pero aún no lo has hecho. Mientras le veía por el monitor del coche, intentaba imaginar que estaría pasando por su cabeza. Luego en el hotel se lo he preguntado, necesitaba saberlo.

No lo sé. Mil cosas. Me he acordado de mil cosas. Eran como flashazos, como destellos de luces distintas que se encadenasen unos a otros. Me he visto a mi mismo, entrenando todo el invierno. Me he acordado del día del Alpe. De otros muchos días igual de malos y de muchos otros casi tan buenos como éste. Nos he visto a los dos, a ti a y a mí, entrenando, hace mil años. Me he acordado de la primera vez que vinimos aquí como aficionados. He pensado en mamá. Y he intentado imaginar que estaría pensando papá. He pensado muchísimo en papá. Y en ti, todo el tiempo. Y he pensado en Charly Gaul, claro.

Mira para atrás, no viene nadie, lo sabe, pero necesita asegurarse. Se vuelve al frente y ve la línea de meta. Se yergue sobre la bici soltando el manillar. Sonríe. Extiende los brazos en cruz con las palmas de las manos abiertas para recibir el calor de una ovación que tiene mucho de agradecimiento. El belga era el ídolo y favorito de la mayoría de esta gente pero el público del ciclismo reconoce como ningún otro los méritos del rival y agradecen por encima de cualquier otra consideración el esfuerzo homérico de cada uno de ellos con la admiración que merece quien desafía los límites de lo racional y lo humano para probar y probarnos que, simplemente, se podía.

Se lleva las manos a la cara y echa la cabeza hacia atrás. Así cruza la meta y esa es la última imagen que veo. Salgo del coche corriendo.

No me podía creer lo que estaba sucediendo. Estaba ganando la París-Roubaix y no sabía que hacer con mi cuerpo, no sabía que sentir. Quería llorar y a la vez reírme a carcajadas. Quería subirme por las gradas y besar uno a uno a todos los espectadores. Me hubiera tirado al suelo del Velódromo y habría deseado que mi vida se acabase en ese momento. Con una sonrisa de oreja a oreja, como una víctima del Joker.

Cuando llego hasta él, no hace ni diez minutos que ha cruzado la meta. Le veo sentado en un banco, cubierto de barro de pies a cabeza, el pelo húmedo y alborotado, los brazos blancos después de quitarse los manguitos. Uno de los asistentes está frente a él, de pie. Le da una bebida energética y un beso en la cabeza. ¡¡Campeón!! Le grita abrazándole con un solo brazo.

Entonces se vuelve y me ve. Sonríe. Me acerco y me arrodillo frente a él. El asistente nos deja solos. Le cojo la cara con las manos pero no sé que decirle. Me mira sonriendo nervioso. Le abrazo y él a mi. Como Charly Gaul. Como el jodido Charly Gaul, le susurro al oído. Y es entonces cuando rompe a llorar. Con su rostro en mi hombro, empieza a llorar desconsoladamente. No es un llanto contenido y discreto que pretenda disimular. Es el llanto del que llora por una vida entera y eso no significa necesariamente que sea por lo malo que le haya podido suceder. Llora por la vida misma, por toda ella, lo bueno y lo malo, y lo que no es ni una cosa ni la otra.

Lloraba porque a veces nos pasan cosas tan intensas, tan grandes que no nos caben dentro. Eso fue lo que me dijo.